Kibaigwa:

la scuola non è più un sogno

Kibaigwa:

la scuola non è più un sogno

Presentiamo in anteprima un racconto della nota scrittrice Dacia Maraini che insieme ad altri numerosi e famosi artisti ha gentilmente collaborato ad un’opera di prossima pubblicazione a cura del nostro Centro Missionario

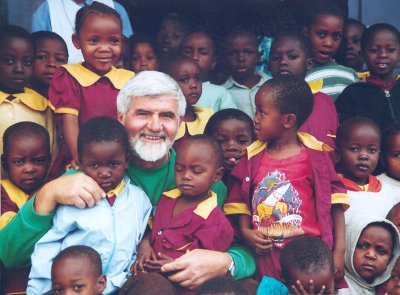

Padre

Corrado mi parla di un Centro di accoglienza per studentesse povere a

Kibaigwa. Io dico subito che l’idea mi piace. Di fronte alle mille

discussioni sugli annosi e gravissimi mali dell’Africa mi conquistano

le persone che si rimboccano le maniche e cercano di dare una mano subito,

ora, regalando generosamente il proprio tempo, la propria fiducia, le

proprie energie.

Studentesse povere. L’Africa ne è piena. Le ho viste camminare,

a piedi scalzi, facendo chilometri su chilometri per raggiungere la scuola

più vicina. Le ho viste sorridere e salutare, spingendosi sui bordi

della strada, incuranti della polvere che le avrebbe ricoperte da capo

a piedi, quando passavano le rare automobili. Qualche camioncino magari

si fermava, per dare loro un passaggio. E le ragazze montavano sugli alti

predellini impacciate dal largo kanga che fascia loro i fianchi e le gambe

ed è il solo indumento che usino nei paesi dell’interno. Senza

un dubbio, un sospetto. Nell’Africa interna generalmente le persone

sono ben disposte, pronte a dare fiducia allo straniero. E’ la cultura

contadina, abituata ai piccoli centri in cui tutti si conoscono e si chiamano

per nome che porta a queste aperture. Mentre nelle città il clima

è già diverso: anche i bambini sanno che ci sono i malintenzionati

e ti guardano con sospetto se mostri di interessarti a loro.

Nelle città perfino gli indumenti delle studentesse cambiano: spesso

portano le scarpe, magari di gomma, ritagliate nei copertoni dei camion,

o di rafia importate dalla Cina a poco prezzo, indossano una gonnellina

a pieghe lavata e rilavata, una camicetta bianca e un fiocco blu notte

che gira intorno al colletto e si allaccia sul petto. Portano con orgoglio

una cartellina plastificata e un recipiente con delle fette di banane

fritte per uno spuntino a metà mattina.

Spesso nelle zone interne più povere le uniche scuole sono quelle

delle missioni. Immagino che Kibaigwa sia uno di questi villaggi poveri

che non dispongono nemmeno di una scuola di volontari. Un villaggio sul

bellissimo altipiano della Tanzania, a un’ora di viaggio dalla nuova

capitale Dodoma, così mi ha spiegato padre Corrado.

Immaginiamo una bambina di dieci anni che chiameremo Berah. In effetti

ho conosciuto una bambina di questo nome tanti anni fa viaggiando per

gli altipiani della Tanzania. Ora questa bambina avrà quasi trent’anni

e certamente sarà madre e forse perfino nonna. Spero che sia scampata

al terribile male che sta uccidendo tanti innocenti africani. Parlo dell’AIDS

che si propaga a macchia d’olio per l’assoluta impossibilità

degli africani, poverissimi, a prevenirla. Perfino un preservativo è

troppo caro per una coppia di amanti. E che dire di quelle Case Farmaceutiche

le quali si rifiutano di abbassare i prezzi dei loro medicinali salvavita

in un paese che sta letteralmente morendo di questo male? In molti paesi,

che per fortuna non sono la Tanzania, si conta il trenta per cento di

malati di AIDS che non possono curarsi e sono destinati a morire in poco

tempo. Una ecatombe.

Ma torniamo a Kibaigwa e alla sua bambina Berah, che ogni mattina si mette

in moto alle quattro, quando è ancora buio pesto, per andare a

scuola in un villaggio a cinque chilometri di distanza.

Berah

abita in una capanna con la madre e quattro sorelle più piccole.

Nelle capanne vicine alloggiano le altre mogli del padre, ciascuna con

tre o quattro bambini. Il padre, contadino, ha come abitazione una capannuccia

solitaria un poco discosta dalle casupole delle mogli che sono accomodate

a cerchio, all’interno di un recinto di pietre bianche. La famiglia

di Berah è composta da un uomo sui cinquant’anni e dalle sue

tre mogli che lavorano i campi per lui. Al padre tocca la semina del miglio,

spetta la decisione di quando comprare il sale e il sapone al mercato

della domenica, compete il controllo del buon andamento della comunità,

nonché la responsabilità del comportamento delle mogli e

dei figli. Alle donne appartiene invece il lavoro dei campi, il trasporto

della legna per cucinare, la raccolta del miglio, la fabbricazione della

birra che richiede giornate intere di bollitura, la battitura dell’ignam

che si fa cantando nell’aia comune, la preparazione del cibo e la

vendita dei prodotti al mercato. Inoltre ogni donna si occupa dei suoi

bambini e cerca di smorzare ogni lite o rivalità con i figli delle

altre mogli.

La madre di Berah è giovane, ma già sciupata dalle tante

gravidanze e allattamenti. Anche in questo momento tiene un bambino al

seno mentre cucina all’aperto su un fuoco acceso fra sassi ammucchiati.

In Africa le donne tengono i figli al seno anche fino a tre anni, perché

hanno paura di dare loro da bere l’acqua che quasi sempre è

inquinata. Il passaggio dal latte all’acqua è il momento più

drammatico per un piccolo africano. Ed è proprio in questo passaggio

che tanti bambini muoiono.

Ma

nonostante queste minacce e questi pericoli, Berah non ha mai sentito

la giovane madre lamentarsi o mostrare una faccia lunga e immusonita.

Al contrario è allegra e pronta al riso. Ride della pentola che

si rovescia sul fuoco, anche se oggettivamente si tratta di un dramma

perché l’acqua bisogna andarla a prendere a due chilometri

di distanza presso una fonte sempre affollata dove si fa la fila anche

per un’ora. Ride perché l’ultimo nato ha starnutito facendo

una smorfia buffa. Ride perché una delle figlie femmine si è

strappata il kanga su un fianco e non trova l’ago per ripararlo.

Ride perché una vicina sta litigando con il marito. Ride perché

la pecora legata al paletto vicino casa sta cercando di dare delle testate

ad un bambino che cammina a quattro zampe, prendendolo per un agnellino.

Ma

nonostante queste minacce e questi pericoli, Berah non ha mai sentito

la giovane madre lamentarsi o mostrare una faccia lunga e immusonita.

Al contrario è allegra e pronta al riso. Ride della pentola che

si rovescia sul fuoco, anche se oggettivamente si tratta di un dramma

perché l’acqua bisogna andarla a prendere a due chilometri

di distanza presso una fonte sempre affollata dove si fa la fila anche

per un’ora. Ride perché l’ultimo nato ha starnutito facendo

una smorfia buffa. Ride perché una delle figlie femmine si è

strappata il kanga su un fianco e non trova l’ago per ripararlo.

Ride perché una vicina sta litigando con il marito. Ride perché

la pecora legata al paletto vicino casa sta cercando di dare delle testate

ad un bambino che cammina a quattro zampe, prendendolo per un agnellino.

Berah sa che la madre preferirebbe che lei rimanesse a casa a preparare

la birra di miglio e a battere l’ignam anziché andare a scuola,

ma sa anche che la figlia è cocciuta e quando si mette in mente

una cosa è difficile farle cambiare idea.

Così Berah va a dare un bacio al padre che si è appena svegliato

e sta fumando la pipa che si è costruito con le sue mani e quindi

si avvia verso la scuola. Dovrà camminare per chilometri nella

semioscurità. Ma avrà il piacere di vedere spuntare il sole

che illuminerà gli alberi e succhierà l’umidità

della notte dal terreno rossiccio e pieno di crepe. Lungo il cammino incontrerà

gli operai che stanno preparando la nuova strada. Li saluterà con

un cenno del capo e loro la guarderanno camminare con un misto di orgoglio

e di invidia: nessuno di loro ha avuto la possibilità di frequentare

la scuola.

Berah è puntualissima. Arriva alla scuola proprio nel momento in

cui il giovane maestro dalla piccola testa ricciuta e gli occhi grandi

e affettuosi, sta aprendo le porte delle aule. Il pavimento è di

cemento, sopra stanno ritti, allineati, una trentina di banchi sgangherati

di legno vecchio tutto intagliato e intarsiato, con i nomi incisi perfino

sulle zampe. C’è una grossa lavagna in piedi su un cavalletto

storto. Sulla parete si apre una finestra senza vetri da cui entra la

polvere della strada, lo stridore delle cicale e il vociare dei bambini

che si affollano sull’ingresso.

Berah è molto amata dal maestrino giovane e ricciuto perché

impara subito e bene, perché non passa le mattinate a ridere o

a tirare palline di carta come fanno molti altri studentelli. Perché

ha voglia di imparare e di capire. Quando il maestro sciorina davanti

agli occhi dilatati dei suoi alunni la carta della terra, Berah rimane

esterrefatta. Non pensava che il mondo fosse così grande e così

diverso. Il maestro che si chiama Ahmed ha anche mostrato loro delle grandi

fotografie a colori di una città lontana chiamata Roma. In questa

città c’è un circo gigantesco che si chiama Colosseo

dove i romani davano i cattolici da mangiare ai leoni. Berah conosce i

leoni, ne ha visto uno anni fa, sfregiato, che si leccava la ferita sdraiato

al sole. Ogni tanto vengono i turisti, pagano un tanto e se ne vanno in

giro con il fucile a uccidere i grossi animali. Ora, dice il maestro,

non ci sono più leoni a Roma. In compenso ci sono tante macchine,

rosse, blu, gialle, che corrono in lungo e in largo e mandano tante nuvolette

che arrivano fino in Africa e puzzano di gas cattivo.

Il

maestro Ahmed sa che Berah viene da un villaggio a cinque chilometri di

distanza e quando vede la bambina entrare nella scuola le guarda i piedi

con commiserazione. Fra i calli induriti e impolverati si vedono le croste

delle ferite recenti: i sassi appuntiti, i pruni dalle punte acuminate,

i pezzi di vetro nascosti nella polvere procurano spesso dei tagli e dei

graffi sulle gambe e sui piedi della bambina. Ogni tanto una caviglia

si gonfia e la fa zoppicare. Ma per fortuna Berah è robusta e dopo

un poco anche il piede ferito guarisce e lei riprende la strada con il

piglio di una brava scolara. Il maestro vorrebbe regalarle un paio di

scarpe ma dove trovare i soldi? il suo stipendio è talmente misero

che non basta neanche a pagare il cibo per sua madre e i suoi otto fratelli

che vivono nella periferia di Dodoma, in una baracca dal tetto di bandone,

senza cesso e senza acqua corrente.

Il

maestro Ahmed sa che Berah viene da un villaggio a cinque chilometri di

distanza e quando vede la bambina entrare nella scuola le guarda i piedi

con commiserazione. Fra i calli induriti e impolverati si vedono le croste

delle ferite recenti: i sassi appuntiti, i pruni dalle punte acuminate,

i pezzi di vetro nascosti nella polvere procurano spesso dei tagli e dei

graffi sulle gambe e sui piedi della bambina. Ogni tanto una caviglia

si gonfia e la fa zoppicare. Ma per fortuna Berah è robusta e dopo

un poco anche il piede ferito guarisce e lei riprende la strada con il

piglio di una brava scolara. Il maestro vorrebbe regalarle un paio di

scarpe ma dove trovare i soldi? il suo stipendio è talmente misero

che non basta neanche a pagare il cibo per sua madre e i suoi otto fratelli

che vivono nella periferia di Dodoma, in una baracca dal tetto di bandone,

senza cesso e senza acqua corrente.

Una mattina Berah, uscendo dal suo villaggio, incontra degli operai nuovi.

Che state facendo? chiede loro. Un ragazzino dal berretto infilato alla

rovescia, tutto impolverato di calce, le racconta che sono venuti i Cappuccini

Toscani e hanno cominciato a costruire una scuola a Kibaigwa. Davvero?

ma cosa vuol dire cappuccini? E chi lo sa? risponde sorridendole il ragazzino

e torna al suo lavoro.

La sera stessa Berah saprà dal padre che i cappuccini si chiamano

così perché portano il cappuccio. Che sono ‘dei figli

di Dio che regalano la propria vita agli altri. Qualche volta sono gentili

e generosi, qualche volta sono anche urloni e comandoni, come tutti gli

uomini della terra’, dice l’uomo saggiamente fumando la sua

pipa. Berah batte le mani per la contentezza: finalmente potrà

alzarsi alle sette anziché alle quattro, potrà fare riposare

i suoi piedi feriti, potrà trovarsi fra amici e parenti nelle aule

di una scuola tutta nuova. La sola cosa che le dispiace è di lasciare

il maestro Ahmed che è sempre stato così gentile con lei.

Ma quale non è la sua sorpresa nell’apprendere, qualche giorno

dopo, che il maestro Ahmed verrà a insegnare a Kibaigwa, proprio

lì, nella scuola nuova. Perché nel villaggio vicino è

arrivato un altro insegnante e lui non ha più lavoro. I cappuccini

gli hanno chiesto di venire nella loro scuola nuova ed è stata

proprio Berah a trovargli questo lavoro mostrando quanto aveva appreso

da lui.

Questo era il sogno di una scrittrice che lavora con l’immaginazione.

Fuori dal sogno, da questa lontana Italia, la scrittrice augura ai cappuccini

missionari in Africa di riuscire nel loro intento di costruire una bella

e capiente scuola nel piccolo villaggio di Kibaigwa.q